はじめに:身近になったAIの力

最近「生成AI(せいせいエーアイ)」という言葉を耳にしたことはありませんか?たとえば、スマホで「猫のイラストを描いて」と入力すると、まるでプロのイラストレーターが描いたような画像を自動で作ってくれるアプリがあります。また、AIが文章を考えてくれるチャットアプリや、読み上げたテキストを音声に変えてくれるアプリもあり、実際に使ったことがある人もいるかもしれません。

生成AIとは、人工知能(AI)の中でも特に「何かを新しく作り出す」ことができる技術のことです。たとえば、文章を書いたり、絵を描いたり、音を作ったりすることができます。このようなAIは、これまでのAIとはちがう特別な力を持っていて、社会のいろいろな場面で活躍し始めています。

この記事では、「生成AIとは何か?」という基本から、どのような仕組みで動いているのか、どんなところで使われているのか、そして注意すべき点までを、高校生でも理解できるようにわかりやすく解説していきます。

生成AIって何?どこがすごいの?

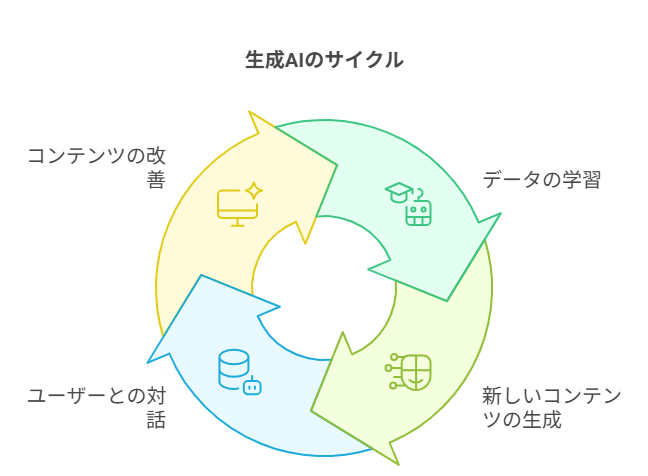

生成AIは、これまでに人間が作ったたくさんのデータ(文章、画像、音声など)を学び、それをヒントにまったく新しいものを作り出すことができるAIのことです。

たとえば、

-

小説風の文章を一から書く

-

写真のようなリアルな絵を描く

-

話す音声をつくる

-

プログラムのコードを書く

といったことができます。

これまでのAIは「判断」や「分類」が得意で、画像を見て「これは猫です」と判断したり、メールを読み取って「これは迷惑メールです」と仕分けたりするのがメインでした。

それに対し、生成AIは「猫のイラストを描いて」といった指示に応じて、まったく新しい猫の画像を作ることができます。つまり、「新しく作る」ことに特化しているのが最大の特徴です。

どうしてそんなことができるの?

生成AIの仕組みには、「トランスフォーマー」という賢いAIの構造が使われています。この技術は、言葉や画像の中の「意味のつながり」や「どこが大事か」を理解するのがとても得意です。

まるで人間の脳のように、情報同士の関係を考えながら理解していくイメージで、たとえば文章を書くときには「前の文とのつながり」「単語の意味」などを考えながら自然な文章を作ってくれます。

さらに、画像を生成するときには「拡散モデル」や「GAN(敵対的生成ネットワーク)」といった技術が使われており、写真のようにリアルで精密なイラストを作ることもできます。

最近では、「マルチモーダルAI」といって、言葉だけでなく、画像・音声・動画などいくつもの情報をまとめて扱えるAIも登場しており、ますます人間に近い能力を発揮するようになっています。

生成AIはどこで使われている?

生成AIは、すでに私たちの身近な場所で使われ始めています。

-

文章や画像の作成:SNSの投稿文、広告のコピー、ブログ記事などを自動で作成。画像も指示に応じて生成できます。

-

プログラミング:コードの自動作成、バグの修正、説明文の作成などをサポート。

-

教育の場面:個人に合わせた問題の出題、質問への即時回答、学習アドバイスなど。

-

医療や研究:病気の治療法の提案、新薬の候補探し、研究データの分析支援。

-

カスタマーサポート:お店の問い合わせチャットで、AIが自動対応。

これらはほんの一部で、今後さらにさまざまな分野で利用が広がっていくと考えられています。

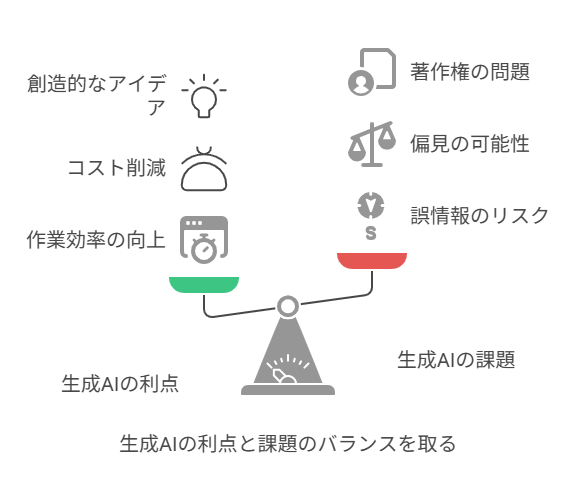

生成AIを使うとどんなメリットがある?

生成AIを上手に使うことで、多くのメリットがあります。

-

作業が早くなる:レポートの下書きやポスターの作成など、時間がかかる作業を短時間でこなせます。

-

コストをおさえられる:広告や動画の制作をAIが担当することで、費用が減ります。

-

新しいアイデアが生まれやすい:文化祭の企画や発表テーマなど、人間にはない発想を得る手助けになります。

-

自分に合った情報が届く:趣味に合わせたおすすめ情報や学習アドバイスをAIが提供してくれます。

-

初心者でも挑戦しやすい:プログラミングやデザインなど、難しそうなことでもAIが手伝ってくれます。

たとえば、「海辺にいる猫のイラストを描いて」とお願いするだけで、それらしい絵を数秒で作ってくれるのです!

注意点:気をつけるべきこともある

便利な生成AIですが、使い方を誤ると問題が起きることもあります。

-

間違った情報を出すことがある:それを信じて使うとトラブルになる可能性があります。

-

偏見や差別を含む出力:学習データにある偏った情報をそのまま出してしまうこともあります。

-

著作権の問題:他人の作品に似たものを勝手に作ってしまう場合、法律にふれることがあります。

-

個人情報の漏えい:うっかり入力した情報が外に出てしまうリスクもあります。

-

仕事が奪われる心配:AIが代わりに作業することで、人の仕事が減るかもしれません。

生成AIを使うときは、「これは正しい?」「使ってよい情報?」と一度立ち止まって考えることが大切です。

これからの生成AIの進化と社会への影響

生成AIはこれからさらに進化していくと考えられています。

-

マルチモーダルAI:いろいろな情報を組み合わせて、もっと自然で複雑なやりとりが可能に。

-

AIエージェント:人のように自律的に考え、行動するAIが登場しはじめています。

-

スマホでも使える軽量モデル:より身近な環境で高性能なAIを使えるようになります。

-

特化型AIの登場:医療や教育、音楽制作などに特化したAIが普及していきます。

-

AGI(汎用人工知能):将来、人間のような幅広い知能を持つAIが誕生する可能性もあります。

このような進化が実現すれば、私たちの暮らしや仕事の仕方そのものが大きく変わっていくかもしれません。

まとめとこれからの向き合い方

生成AIは、「新しいものを生み出す力」を持った革新的な技術です。すでに身近な存在になっており、学習や創作、仕事など多くの場面で活躍しています。

一方で、誤情報や偏見、著作権問題、セキュリティリスクなど、注意しなければならない点も多くあります。

これからは、生成AIを「正しく理解して、上手に使う」ことがますます大切になってきます。「わからないから使わない」のではなく、「理解して安心して使う」という姿勢を持ちましょう。

あなたは、どんなふうに生成AIを使ってみたいですか?

コメント